1. CONTEXTUALIZACIÓN: BAILES Y CANTOS DEL ALTIPLANO YECLANO

1. CONTEXTUALIZACIÓN: BAILES Y CANTOS DEL ALTIPLANO YECLANO

Murcia es una de las comunidades españolas de gran riqueza en bailes y cantos. En el norte de la comunidad murciana se encuentra “El Altiplano”, formado por Yecla y Jumilla. Es tierra de bellos y antiguos monumentos, donde destaca en el horizonte las torres de sus Iglesias, las atalayas de sus castillos, sus monasterios y santuarios… Recogiéndose en el canto popular una parte de esa historia y habla de los frutos de la tierra.

Machado y Álvarez definieron el folclore como: “Folclore es el modo de vivir del pueblo”. El folclore estudia la cultura de las masas populares, así como la tradición de cualquier pueblo.

Si empezamos haciendo un recorrido de los aspectos que definían al folclore tendríamos que remitirnos al baile y canto popular.

En cuanto al baile popular, desde la Antigüedad los pueblos de diversas culturas se valían de la danza como método de expresión de los sentimientos tanto alegría como tristeza, convirtiéndose el baile o la música en una de las fórmulas más recurrentes para la diversión, entretenimiento o incluso celebraciones más solemnes.

Generalmente se cree que cada pueblo ha creado sus danzas y músicas exponiendo en ellas sus sentimientos, mostrando las características de su expresividad y sentido rítmico y musical, pero estas danzas al ser trasladadas a otros pueblos por las repoblaciones impuestas por la reconquista o migraciones, han tomado influencias de naturaleza.

El folclore yeclano nace y se forma en los campos, siendo sus bailes predominantes, a nivel general, las jotas y los fandangos.

Por otro lado, en cuanto al canto popular, dentro del folclore musical de Yecla, el canto de los auroros ocupa un lugar importante y destacado.

Se trata de un canto solemne, monótono a veces por la simplificidad de las voces y lo rudimentario del acompañamiento rítmico: solo “campanillas”. Los Auroros remontan al oyente a épocas pasadas y es en esta simplificad de música y voz donde reside su belleza e interés, por eso de que no siempre lo más bello es lo más complicado.

2. AUROROS DE YECLA

También conocida como Hermandad de la Santísima Virgen de la Aurora, data del año 1752, fecha en que llegó a Yecla la imagen de la Virgen de la Aurora, procedente de Aspe.

Esta hermandad está formada por labriegos u hombres de campo y representaban música mediterránea. No se conoce con exactitud la fecha de fundación de la cofradía pero se sabe que la Virgen de la Aurora llegó a Yecla el 28 de enero de 1752. Sus cantos están dedicados a la Virgen, a Cristo y a los santos populares, aunque también era frecuente entonar salmos para enfermos y cantos de ánimas.

Estandartes religiosos

Estos cánticos se transmitían de padres a hijos, y han estado presentes en diferentes actividades anuales tales como: domingos y días festivos de madrugada, para asistir a la misa del Alba, Natividad, octava de la Navidad, Encarnación, viernes de Dolores, corpus Christi, Asunción, subidas de santos patronos de la localidad (Purísima Concepción, Cristo del Sepulcro)…

Los cantos de los auroros se pueden clasificar en coplas, salves y gozos.

1) Las coplas son cánticos de poca extensión, dedicados a la Virgen, al Señor y a los Santos.

2) Las salves son cantos más extensos que se cantan por enfermos, difuntos y para pedir a las divinidades algún favor especial, como en tiempos de sequía, por lluvia o para dar gracias por lo llovido. “Salve a la Purísima” es un canto realizado “a capella”

3) Los gozos son cantos de gran extensión, que llevan la misma música en todos los casos, pero con diferentes letras. Estos se clasifican entre otros en:

3.1 “Gozos a los santos más populares” (San Antonio, San Juan Bautista, San José, San Blas…)

3.2 “Gozos al Cristo del Sepulcro” (patrono de Yecla)

3.3 “Gozos a la Virgen del Castillo” (patrona de la localidad)

3. ANÁLIS DE LA PIEZA:

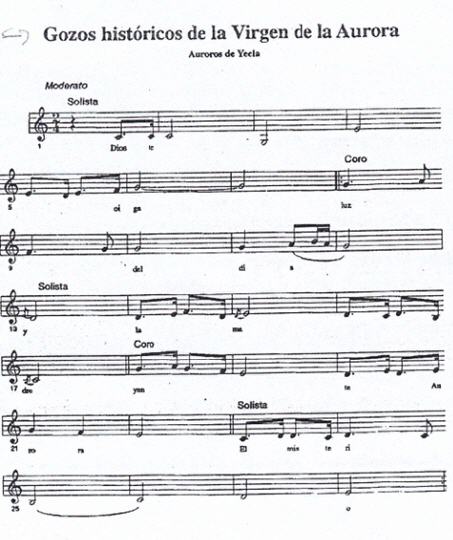

Centrándonos en las características formales de pieza musical, se pueden destacar las siguientes peculiaridades en su análisis:

Las canciones de los Auroros tienen diversos y variados tonos musicales.

En cuanto a la temática, la hay mariana, con coplas, gozos y salves dedicados a la Virgen María (Natividad, Encarnación, Asunción, Virgen del Rosario, Purísima Concepción…); cristológíca, con rezos y súplicas destinados a la Pasión de Cristo (rogativas al Cristo del Sepulcro); hagiográfica, con gozos a varios santos del caleidoscopio cristiano (San Pascual Bailón, San Francisco de Asís,…); y popular, con la interpretación de villancicos en la Navidad, y salves destinadas a enfermos y difuntos.

Cronológicamente ubicamos la pieza sobre el s. XVIII, alrededor de 1680, pues Los orígenes, las cofradías y hermandades del Rosario de la Aurora se remontan en España y en concreto en Murcia al siglo XVII, momento en el que los frailes dominicos difundieron su rezo tras la batalla de Lepanto.

Los musicólogos que estudian el canto de la aurora murciana coinciden en señalar que resulta difícil datar con exactitud el origen de los cantos polifónicos conservados por las hermandades de auroros desde el siglo XVII, es probable que la música estuviera presente en ellas mucho antes de que se constituyeran formalmente como tales entidades religiosas.

GÉNERO: Se trata de género vocal religioso con escaso acompañamiento instrumental.

La campana de auroros, distribuida en cuatro grupos y con un número cada uno de ellos de 12 voces (en correspondencia con los doce apóstoles) o de 33 (equivalentes a los años de Cristo), recorrían los barrios de la ciudad, mientras entonaban sus canciones al son de una campanilla que marcaba los tiempos, tocada por el auroro “convocador”.

Uno o dos son los entonadores, cada uno con su campanilla, a los cuales va respondiendo el coro, formado por el resto de auroros, dándose así una secuencia alternada de entonadores-coro.

Al concluir el canto el entonador recita la jaculatoria “Ave María Purísima”, a la que responden “sin pecado concebida”, rezando seguidamente una oración.

La Campana de los Auroros de Yecla posee por tanto un interesante cancionero que incluye numerosas coplas, salves, y otros tantos gozos, de temática mariana, cristífera y hagiográfica.

Campana y farol

RITMO: Binario en gozos históricos y salves. Compás 2/4. Pulso de negra. (Es un moderato)

La “campana” nunca utilizó instrumentos de cuerda en sus cantos, ayudándose de una campanilla en compás de dos por cuatro, a excepción del canto de los villancicos cuyo ritmo es ternario.

MELODÍA: Melodía silábica con muchos melismas, conjunta, religiosa y alegre.

Ámbito melódico reducido. Escasa dificultad, melodía sencilla y a veces monótona por el poco acompañamiento instrumental.

ARMONÍA: Se aprecia en algún momento el diatonismo, pues la melodía se mueve de nota a nota sin saltos en la escala.

Pedales inferior y superior. Formas cadenciales tonales sobre los modos mayor y menor.

AGÓGICA-DINÁMICA: Comienza téticamente la campanilla. El solista entra anacrúsicamente. Fuertes con el coro en el estribillo (sednos siempre intercesora). Rallentando final. Tempo moderato constante.

TEXTURA: Canto antifonal: los coros se contestan entre sí. Polifonía basada en la música de diferentes culturas, con presencia en muchos lugares antes de la repoblación cristiana, con unos cánticos que hunden sus raíces en la huella que dejaron bizantinos y árabes.

El primer coro es menos numeroso y cantan las mejores voces. El segundo coro es el encargado de la respuesta y su mecanismo sonoro es más simple. Aquí solo se dan dos voces siendo cantadas por el grupo más numeroso, grupo donde empiezan a cantar los auroros nuevos y los jóvenes.

Heterofonía: doblaje a la octava de partes produciendo una mayor densidad armónica y voces paralelas a intervalos exactos.

ORGANOLOGÍA: Sólo se utiliza como acompañamiento instrumental una campanilla: instrumento idiófono percutido, de metal, en forma de copa profunda invertida, que se pone en vibración por el choque de un badajo suspendido de un anillo colocado en el vértice interior, que golpea sus paredes cuando se le imprime un movimiento de balanceo.

Dicha campanilla sirve como guía de entrada para las distintas voces y párrafos de las salves, además de determinar la respiración.

FORMA/ESTRUCTURA: Comienza con la forma característica Aurora, primero comienza el guía solo y con la campana, sumándose a continuación el coro y redobles de campana. Luego canta de nuevo el guía y le contesta el coro y así sucesivamente.

ESTILO: S. XVII. En el siglo XVII comienza a aparecer la primera música instrumental. Respecto a Yecla, de esa época hay numerosos restos arqueológicos que hablan del Paleolítico, iberos y romanos, dejando vasijas, cerámicas… Llegaba el ferrocarril a Yecla, contaba con alrededor de 6000 habitantes, de los cuales eran población activa 2000 dedicados a agricultura, transporte de carros… (Actualmente su población es de 39000). Época en la que destacó el músico Domingo Juan Oliver y más tarde José Ortuño a nivel internacional.

Yecla tenía cierta relación con Alicante, pues el folclore era típico del Levante y el pueblo de YECLA adoptó sus formas principales de La Mancha, Valencia y Alicante.

Estos cantos se cantaban por la mañana temprano, de esta forma, no influía en la jornada laboral de los auroros y les daba tiempo a trabajar sus tierras (s.XVII), pero debido a las migraciones del campo a la ciudad y de la agricultura a la industria, el número de auroros fue disminuyendo.

ANÁLISIS TEXTUAL: Son piezas extensas compuestas por versos octosílabos agrupados en estrofas, existiendo en la interpretación de los gozos cinco entonaciones diferentes, mientras que las coplas se agrupan en estrofas de siete versos con diferente número de sílabas.

Se escuchan en dos partes: la que es interpretada por el entonador o solista, a veces dos, también llamado manijero, y la parte con la cual el coro responde. Hay 2 coros, se colocan formando un semicírculo, situándose el entonador en el centro o en uno de los extremos, llevando éste la campana con la que marca las acentuaciones rítmicas del canto.

El canto “a capella” se efectúa generalmente a dos voces en intervalos de tercera mayor, doblando a la octava la voz principal en algunos pasajes y acompañado por notas pedales a la tónica o a la dominante como soporte armónico.

Partitura

Gozos históricos de la Virgen de la Aurora

Violeta Alonso Lax.

0034 968 75 24 85

0034 968 75 24 85 info@revistadiapason.com

info@revistadiapason.com