Artículo introductorio del libro colectivo Cabañas Alamán, Fernando J. (editor): Encarnación López de Arenosa. La Mirada infinita (Madrid 2023)[1]

Fernando J. Cabañas Alamán[2]

Soy consciente de que la originalidad no va a ser la característica principal que destaque en las líneas que aquí inicio… aunque, sinceramente, me da un poco igual.

Es casi seguro, igualmente, que mis palabras sobre Encarnación López de Arenosa, sobre Encarnita —así la llamé durante toda su vida, desde el mismo día en que la conocí, y con ese apelativo viene a mi mente cada vez que mis recuerdos la traen al presente—, esas que me dispongo a escribir en torno a mi queridísima —¿hubo alguien alguna vez que la llegase a tratar en profundidad y que no se sintiese atraído por su magnetismo?— profesora un día, y maestra toda la vida, tampoco ayudarán a descubrir faceta alguna de su vida. Sin embargo, simplemente la ilusión que me provoca que sirvan de acicate para estimular mis recuerdos, para recuperar algunas de mis vivencias con ella, para compartirlas con el lector y, ante todo, para servir de homenaje —póstumo, tristemente— a ella, son suficientes alicientes para mí.

A primeros de noviembre de 2021 hablé con Encarnita por última vez en nuestras vidas. Me había enterado de que días después se le rendía un homenaje en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM), ese que siempre fue “su conservatorio”, y me era absolutamente imposible asistir. Un día después de la fecha señalada para tal reconocimiento yo tenía un espectáculo programado en mi centro, en la RESAD, con casi 80 de mis alumnos, y ya tenía comprometida esa tarde, desde muchos meses atrás, para una vez en sala ensayar mientras el cuerpo aguantase. Yo estaba rabioso por tan lamentable coincidencia.

Tras sus delicadas y siempre amorosas palabras, encaminadas a quitarme el pesar y dolor que yo sentía por no poder acompañarla en esa jornada, tras sus ánimos deseándome que mi espectáculo saliese bien, después de esa nueva clase de humanidad y sabiduría dictada una vez más por una persona que a pesar de su edad, de su delicado estado de salud, irradiaba deslumbrantes dosis de optimismo, vitalidad, jovialidad, entusiasmo en cada frase que articulaba… pasamos a otro tema.

Yo llevaba años con la sensación de que tenía una asignatura pendiente con ella, de que no le había devuelto ni una mínima parte de todo lo que ella me había aportado. Tras preguntarle sobre si alguien había realizado una biografía sobre ella, una tesis, un estudio en profundidad, etc. rápidamente me tranquilizó haciéndome ver que no es que yo no estuviese enterado de ello, sino que la realidad era que nunca su vida, obra o desvelos educativos, habían sido objeto de atención alguna, a excepción de algún artículo breve o trabajo de documentación académico al uso.

En ese momento le transmití mi idea de iniciar, en breve, la elaboración de un libro sobre ella en el que ella misma fuese la principal vía de información. Al margen de su archivo personal, yo quería utilizar la entrevista como principal recurso para recoger y compartir lo más granado de su vida, sensibilidad, inquietudes, creación, pasiones… Sería un lujo contar con ella para escribir sobre ella misma… ¡y más con la lucidez que seguía acreditando a sus ya entonces 86 años de vida!

Ilusionadísima, quedamos en que a finales de ese mismo mes, de ese fatídico noviembre de 2021, una vez que tenía acabada la redacción definitiva de mi último libro, dedicado aquel a Antón García Abril[3], la llamaría y nos meteríamos de lleno en el asunto. Le pedí que fuese avanzando tarea y que refrescase aquellas vivencias de niña, joven, persona experimentada de la vida… que a veces uno recuerda para sí mismo y que no son conocidas, en el mejor de los casos, más que por los más cercanos. Me dijo que inmediatamente se pondría a ello y que además buscaría fotografías ilustrativas de su ya prolongada y extraordinaria experiencia vital.

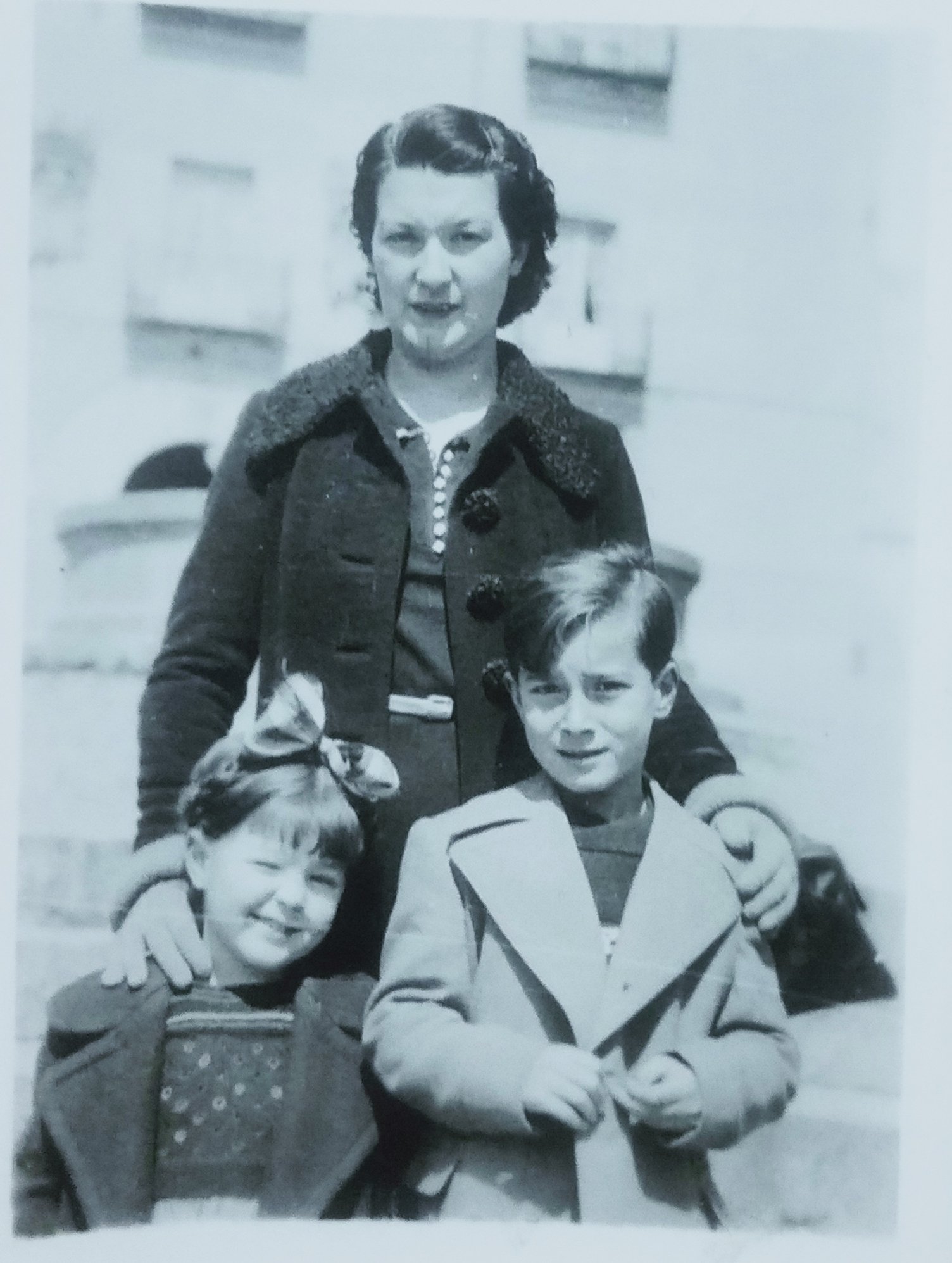

De niña. |

Con su hermano Francisco y su madre. |

Con su padre. |

Con sus hermanos Ramón y Francisco. |

Con su hermano Francisco y su sobrina Mª José. |

Pocos días después, cuando me encontraba en un congreso en Castellón, en plena cena institucional una noticia cayó a modo de losa imposible de evitar: Encarnita acababa de fallecer. Me quedé helado. Al día siguiente, llegado el momento de dictar mi conferencia en dicho congreso, su foto presidía, lamentablemente, el escenario en el que yo hablaría. Todo había acabado.

Hace por ahora 40 años que conocí a Encarnita. Tras haber finalizado mis estudios conducentes a los títulos de profesor de Piano y de Solfeo[4], a pesar de que mi primera etapa de estudios la había llevado a cabo en los conservatorios de Valencia y, posteriormente, Cuenca, Madrid llamó mi atención. Quería cursar la carrera de profesor superior de Solfeo y había oído hablar tanto de Encarnación López de Arenosa que decidí aventurarme a vivir mi próxima etapa en la capital.

Pocos meses después, en octubre de 1983, me encontraba en el RCSMM, sentado en un aula de Ópera[5], con unos treinta compañeros más, cursando el primero de los dos cursos que me llevarían a la obtención, previsiblemente, de mi ansiado título superior. Dadas las características de aquel plan de estudios[6], por unos odiado y por otros añorado, dicho sea de paso, mi asistencia a las clases de Encarnita, catedrática de la especialidad y profesora de las asignaturas en cuestión —Pedagogía especializada y Prácticas de profesorado, ambas del título superior de Solfeo—, fue el comienzo de una nueva y definitiva etapa en mi vida.

Encarnita, temida y admirada, a un tiempo, en la distancia —sus libros y el vértigo que producían las fórmulas rítmicas en ellos vertidas contribuyeron bastante a despertar y alentar ambos sentimientos, aparentemente contradictorios pero sin duda complementarios—, pero deslumbrante y querida cuando se tenía el más mínimo contacto, personal o profesional, con ella, empezó a ser, a partir de ese momento, uno de mis principales referentes. Pero, ¿cómo no serlo? ¿cómo resistirse a la sinceridad, profesionalidad, simpatía, inteligencia, amabilidad, educación, humanidad, genialidad, clase, respeto, dulzura, exquisitez… que, en dosis sabiamente combinadas, la vida le había dado y que ella misma había aliñado con esfuerzo, tesón, constancia… naturalidad?

Creo que desde aquel momento me empecé a apropiar de una forma de enseñar que, a modo de leitmotiv, estaba presente siempre en sus clases y que se resumía, en líneas generales, en dos referencias fundamentales: educar, al tiempo que formar, y nunca engañando ni contribuyendo a generar falsas e inalcanzables expectativas.

Años después, a modo de homenaje por lo mucho aprendido de, y con, Encarnita, brotó en mí un lema de vida que resume lo que preside desde entonces mi manera de enseñar: educar con honestidad. Así, contribuir a la construcción de personalidades ricas, formadas, integrales, en mi caso instruidas concretamente a partir de la música, se convirtió en mi ley de vida. Pero siempre haciéndolo con sinceridad, sin engañar ni siquiera matizar, sin hacer creer jamás a nadie que era poseedor de una valía que ni por asomo tenía a su alcance, evitando que los falsos halagos y aplausos de un día fuesen la antesala de la posterior frustración al comprobar que, ya no solamente los sueños no se hacen realidad sino que, para más inri, yo podría haber contribuido a que esa persona se sintiese engañada a ese respecto.

La manera de conducir las clases por parte de Encarnita, la preparación que de cada una llevaba a cabo, la meticulosidad con que tenía todo previsto, la calidad de los materiales utilizados en el aula, el rigor de los conocimientos y destrezas de los que hacía gala inintencionadamente en clase… Todo era propio de una Señora y de una Maestra.

Pero si algo me empezó a llamar especial y curiosamente la atención, una vez que pasadas unas semanas me acostumbré a su magistral manera de dar clase, fueron las dosis —comedidas y disimuladas, es cierto— de paciencia que ponía de manifiesto en nuestras clases, unidas a las no escasas cuotas de humor con que afloraban algunos de sus comentarios. Seamos claros: no todos los congregados en aquellas asignaturas estaban capacitados para seguirlas con solvencia… ¡y ella lo sabía muy bien… al tiempo que lo sufría!

En el RCSMM posando con el retrato que en él recuerda su paso por la dirección del mismo.

Todos los matriculados queríamos ser profesores de conservatorio, siéndolo ya entonces, de hecho, algunos. Pero, mientras que algunos afrontaban aquella etapa de formación con una sólida base musical y la necesaria vocación pedagógica, otros solamente acreditaban esta última cualidad, acrecentada hasta el infinito como contrapeso de la falta de una relevante formación musical incuestionable en un docente, algo que cualquiera que conociese a Encarnita sabía que a su juicio era imprescindible. Fue ya en esos primeros momentos, en mis primeros contactos con ella, cuando aprendí cuán necesario era para un educador saber usar “ambas manos” en la formación del alumnado. Había que ser claro en las valoraciones a transmitir, sin engaño alguno, al tiempo que condescendiente, trasladando ánimos a quien contaba con los mimbres necesarios para llegar a cubrir las carencias o lagunas que cada cual acreditábamos a nuestra manera.

Cuántas conversaciones recuerdo haber mantenido con ella, a lo largo de su vida, en las que afloraban valoraciones sobre docentes, que ambos conocíamos, en los que poco menos que llegábamos a apiadarnos de los desconocidos y pacientes alumnos, del interfecto en cuestión, bien porque era imposible que pudiera transmitir conocimientos que él mismo no poseía o por haberse subido a la moda de, en centros dedicados a la formación de músicos profesionales, dedicarse a dilucidar sobre el sexo de los ángeles dejando de lado la formación técnica de calidad inherente a todo futuro profesional de la música.

Pero volvamos a 1983. Yo iba a aquellas clases, desde Cuenca, dos veces por semana. ¡Qué lejos estaba entonces Madrid, y más en aquellos trenes de principios de la década de los 80 del siglo XX! Al margen de otros estudios, de asistir a sus clases de Pedagogía, … yo acudía a sus clases de 5º de Solfeo para hacer mis prácticas de profesorado. Afortunadamente, las energías me acompañaban, máxime contando con poco más de 20 años.

Un día, al acabar la clase, Encarnita me pidió que me quedase. Yo temí lo peor. A saber qué habría hecho yo, o en qué habría fallado aquel jovencito conquense que había osado meterse en sus clases sin haber estudiado antes en el Superior de Madrid. Reconozco que en los momentos previos a quedarnos solos presentí que ese día por fin conocería a la malvada, osada y cruel López de Arenosa de la que algunos sabelotodo y enterados ya me habían querido prevenir tiempo atrás.

De pronto, me sonrió ¡una vez más! Y mi desconcierto fue ya inigualable… durante escasamente 2 o 3 segundos, claro.

A continuación, me dijo: «Fernando, creo que estás más que preparado para ampliar matrícula y poder hacer los dos cursos de la carrera superior en un único año académico. Serías el primer alumno que hiciese eso en estos estudios». Me quedé más descolocado todavía. Era lo último que me podía imaginar. Por supuesto que le dije que yo haría lo que ella me indicase. Éramos unos treinta alumnos en su clase y era yo el único al que le había trasladado tal propuesta. Al acabar nuestra breve conversación, tras darnos dos besos —¡era la segunda vez en mi vida en que lo hicimos; la anterior había sido de cortesía, al conocernos!—, salí corriendo por los pasillos y bajé las escaleras de 2 (o 3) en 2 (o 3) —¡a esa edad…!— a ver si llegaba a tiempo a Secretaría a fin de formalizar la conocida como “ampliación de matrícula”. Días después, en la siguiente clase y cuando lo comenté con compañeros —bastantes me sacaban algunos años—, varios me miraron con recelo, con distancia… lo que incluso me hizo sentirme doble y gratamente señalado.

Meses después, un tribunal me examinaba. Obviamente lo presidía Encarnita, como catedrática y profesora de la asignatura, y de él formaban parte dos profesores del RCSMM: Adoración Fernández y Pedro J. Zazpe, a los que ni conocía ni había visto en mi vida. Desde el primer momento sentí que Pedro se había cebado conmigo intentando sacarle punta a todo con un sentido que yo no llegaba a entender. Ante cualquier comentario u observación mía, él me bombardeaba a diestro y siniestro. Incluso, en un par de ocasiones no supe distinguir si lo que él me planteaba eran preguntas con segunda intención o cuestiones que él mismo había liado en su afán por complicarme la vida en ese día, haciéndoselo yo notar a él, obviamente, pues estaba en juego mi calificación. Esto le encrespó más todavía, hasta el punto de que Encarnita se vio obligada a salir en mi defensa, en ambas ocasiones, lo que hizo que Pedro se cabrease todavía más, se descolocase… mientras Adoración, con su asentimiento, apoyaba mi causa y las valoraciones de Encarnita. Las dos, Adoración y Encarnita, contribuyeron a que mis dudas en relación al sentido de las preguntas de Pedro se desvaneciesen; el paso de los años también me dio información de por qué Pedro se había ensañado conmigo sin que nunca jamás antes él y yo hubiéramos tenido contacto alguno ni hubiese razón aparente para ello.

Tras acabar mis pruebas de examen, realizadas en una mañana que por cierto se me hizo eterna, salí del aula. Casi media hora después se abrió su puerta y salió Pedro. Parado en la puerta, me buscó con la mirada y al localizarme, sentado yo en un banco con una compañera de estudios que había asistido a mi examen, vino rápidamente hacia mí dándome una efusiva enhorabuena, aludiendo a la, a sus ojos, brillantez de mi examen, al tiempo que me animó a que me presentase a las primeras oposiciones que de Solfeo se convocasen. El desconcierto más enigmático se apoderó aun más de mí. Pero ese día, gracias a él, supe cual quería que fuese mi próximo paso a dar. Pero me equivoqué.

Pocos meses después, el nuevo curso —1983-84— había empezado y yo daba clase en las escuelas de música de Mota del Cuervo y de Villarrobledo. Una noche de finales de octubre, estando en Mota, llamé a casa para encargar a mis padres una gestión que necesitaba que realizasen al día siguiente y me dijeron que me había llamado Encarnita. Inmediatamente le devolví la llamada. Sus palabras, tras su caluroso saludo, fueron: «Fernando, el director del conservatorio de León, Julio Ferreras, quiere darle una vuelta tremenda al centro y necesita, no solamente un profesor de Solfeo, sino que este además sea el jefe de seminario a fin de reconducir todo lo relativo a esa asignatura. Le he dicho que eres la persona adecuada». Dos semanas después allí estaba yo, en la Sala de Profesores del conservatorio leonés, siendo el profesor más joven y al mismo tiempo el jefe del seminario más numeroso. Una vez más, Encarnita había depositado en mí su confianza y gracias a ella viví en tierras leonesas una de las más emocionantes experiencias profesionales de mi vida. ¡Como para no quererla y tenerla entre esos santos vivos a los que más devoción puede y debe demostrar una persona!

Meses más tarde yo aprobaba las oposiciones de profesor de Solfeo pidiendo como destino provisional, y luego definitivo, el RCSMM. De hecho, mi retorno a ese centro, esta vez en calidad de profesor, coincidió con el nombramiento de Encarnita como directora —¡la primera mujer en más de 150 años de vida de ese centro!— del mismo. Inimaginable, para quien no lo ha vivido nunca, la sensación experimentada cuando uno, siendo un chaval todavía, vuelve al centro en el que se formó y comparte butaca en el claustro de profesores, ya no solamente con sus profesores de poco tiempo atrás, sino además con referencias del mundo de la música como ya en aquel momento eran García Asensio o García Abril, entre otros.

A partir de ahí, nuestra relación volvió a ser más regular, más estrecha, … aunque he de decir que nunca llegó a tener ese grado de intimidad que en ocasiones suele aderezar ciertos vínculos. Pero quizá me equivoque; no lo sé bien. El caso es que a mí no me gustaba importunarle con “mis cosas”, ni por asomo demandarle más tiempo que el estrictamente necesario para charlar con ella, ponernos al día y hacerle partícipe de mis dudas o pedirle consejo. Siempre he tenido la sensación de molestar a aquellas personas brillantes que fundamentan su éxito social o profesional, entre otras cuestiones, en la optimización de su tiempo. Y hablar, insistente y cansinamente, conmigo ¿qué podía aportarle?

Sin embargo, ella, que siempre fue un encanto, permanentemente me demandaba más momentos de encuentro, de charla, incluso de cotilleo, algo que a ella —¡quien la trató de manera cercana sabe muy bien a qué me refiero!— le entusiasmaba y le hacía sonreír, incluso reír, a carcajada batiente. Siempre recordaré, de los encuentros y conversaciones mantenidos con ella en sus últimos años de vida, cómo pasaba —¡pasábamos, ciertamente!— de hablar desenfadados y con mucha complicidad a ponernos muy serios, de mostrar nuestro descontento con el mundo de la política a hacer lo propio con el de la educación musical, de compartir nuestros próximos proyectos a ponernos nostálgicos…

Recuerdo que, en una ocasión, un viejo conocido mío, ya fallecido hace muchos años, asoció la seguridad de su futuro laboral con el hecho de estudiar con Encarnita. Yo le había hablado tanto de ella, de sus clases, de mi relación con ella… que él no quiso ser menos. Él había conseguido su titulación superior por pena o lástima; sí, no exagero. Tanto él como su familia reconocieron en multitud de ocasiones que al tratarse toda su vida de un niño enfermizo, siendo la música lo único que le alegraba el espíritu, dando además cada año por sentado que nunca llegaría al final del curso en cuestión, por su delicada salud y sus permanentes hospitalizaciones, los profesores se habían ido apiadando de él, ante las súplicas de su madre, hasta que, ¡olé!, terminó la carrera… Y todo ello sin tener prácticamente ni idea.

El caso es que dicho personaje no paraba de darme la matraca a fin de que yo hablase con Encarnita para que le permitiese ir a sus clases en calidad de alumno oyente. Al final, un día se lo comenté a ella, poniéndole en antecedentes. Ella me dijo que le trasladase que, siendo amigo mío, no habría problema pero que obviamente tendría que trabajar y estudiar mucho, como si de un alumno oficial se tratase. Bueno pues, yo no sé cómo se las arregló, el ya difunto, pero por lo visto pasó todo el curso yendo a clase con ella y sin llegar a decir ni mu. Encarnita me decía que se sentaba en una silla, cruzaba los brazos, la miraba fijamente desde el minuto uno hasta el último… y al acabar se marchaba, sin más. Yo me imaginaba a mi amigo mirándola fijamente, clase a clase, sin más, con la tremenda energía que tenía Encarnita, y me daba la risa. Pero es que cuando hablaba con ella y le preguntaba sobre el asunto, ella misma se desternillaba. Era, por lo visto, algo parecido a tener una estatua en clase… pero ¡en primera fila y mirándola como si estuviese poseído!

Un día, por lo visto, mi amigo se presentó con un bonsái en su clase con la intención de regalárselo. Ella no era partidaria de ese tipo de gestos pero, por no darle un disgusto y que se le quedase en el sitio, dada su delicada salud, se lo admitió. Pero he aquí que cometió un error garrafal. Por lo visto, Encarnita le dijo que era muy bonito pero que ella no tenía mano para las plantas y que dudaba de que le durase vivo mucho tiempo.

Él le dio la solución al momento: «Tranquila, que cuando haya que podarlo voy a tu casa y lo hago yo»… y ella vio abierta la puerta de una caverna pues el tipo, al margen de sus singularidades, no destacaba precisamente por tener una mente privilegiada ni una conversación fluida o simpática que le hiciese ganar amigos o fortalecer relaciones.

En Cambridge 2019. |

Con Antón García Abril. |

Un día, Encarnita, otro profesor y yo, formábamos tribunal de 5º de Solfeo. Cuando todavía faltaban un par de horas para que acabásemos uno de aquellos exámenes maratonianos que teníamos en Ópera a final de curso y que nos obligaban a pegar el trasero a la silla durante 8 o 10 horas cada jornada, entró Pilar Sierra, una inolvidable conserje de aquel centro, y le dijo a Encarnita: «Dña. Encarnación, ahí fuera está Fulanito —lo llamaré así—. Dice que ha venido para, cuando usted acabe el examen, acompañarle a casa a podarle un árbol pequeño que dice que él le regaló». La cara de sorpresa que Encarnita puso solamente encontró su contrapunto en mi repentina risa y en la cara de desconcierto del otro profesor que nos acompañaba. Encarnita pidió a Pilar que le transmitiese que todavía faltaban 2 o 3 horas para que acabásemos y que le dijese que se marchase a casa, que ya le avisaría ella otro día. Una hora después volvió a pasar Pilar y, pretendiendo tranquilizar a Encarnita —«Dice Fulanito que esté usted tranquila, que no se preocupe, que él espera el tiempo que haga falta»—, no consiguió sino agobiarla más… y eso que mis risas y las de nuestro compañero de tribunal —¡ya habíamos tenido tiempo de ponerle en antecedentes!— no hacían sino dotar de desenfado a la cuestión. Bueno, a todo esto y a esas alturas, la verdaderamente desconcertada era la conserje que no se enteraba de nada ni tampoco procedía que lo hiciese.

Acabó el examen, nuestro compañero se tuvo que marchar mientras Encarnita y yo nos quedamos a cerrar el acta… ¡y al toro! En ese momento, viendo lo preocupada que estaba Encarnita, caí en la cuenta de que, si conseguíamos salir en un momento en que Fulanito estuviese en la escalera principal, podríamos escaparnos por el otro lado y huir de una situación tan kafkiana como rocambolesca o ridícula. Y así hicimos. Yo abrí la puerta mínimamente, con cuidado, comprobando que él estaba caminando —¡más de dos horas debía llevar así!— de un lado para otro. Informé a Encarnita de lo que él estaba haciendo y a una señal mía salimos, sigilosamente, pero como almas que lleva el viento, hacia el otro lado de la planta, como dos chiquillos que han hecho una trastada y que se esconden evitando el seguro castigo que les espera. Al llegar al piso de abajo nos encontramos con Pilar quien, hablando a voces, se extrañó de vernos solos… a lo que le dijimos: «Pilar, por favor, ha de ayudarnos. Tenemos una reunión urgente y no podemos entretenernos. ¡Usted no nos ha visto! ¿Podemos confiar en usted?» Y así fue como ella misma se convirtió en nuestra más fiel aliada en un momento tan trascendental. A partir de ese día y durante un tiempo, cada vez que me juntaba con Encarnita no podía impedir que brotasen en mí carcajadas mientras le preguntaba sobre si ya había llevado a su casa a Fulanito a que le podase el arbolito. Ella, con idéntica actitud desenfadada y tronchante —¡mientras escribo esto me viene al recuerdo su cara, riéndose!—, me dijo alguna vez: «¿Ves? Eso me pasa por aceptarle un regalo, que encima lo hice porque me dio pena. Además, si la cosa quedase en podarlo, podría pasar. Pero es que con lo que es, sé que lo próximo que hace es proponerse para ir cada quince días a regarlo». Desconozco el destino que le aguardó al bonsai, pero Fulanito nunca llegó a entender qué había llegado a pasar la tarde de autos para que nosotros saliéramos del examen sin llegar a encontrarnos tras estar él allí varias horas haciendo guardia.

No demasiado tiempo después, Encarnita llegó a la Inspección Educativa con la esperanza de poder poner toda su rica y amplia experiencia al servicio de la educación musical y contribuir así a que esta mejorase. Eran los tiempos en que lo relativo a la transferencia de las competencias en cuestiones educativas a las comunidades autónomas era una tenue luz que ni siquiera se divisaba en el horizonte. En Madrid dependíamos todavía del Ministerio de Educación. No sería del todo erróneo afirmar que su objetivo, ese que le había empujado a aceptar la propuesta de ser inspectora accidental, no lo consiguió porque la administración y los políticos no fuesen sensibles ni receptivos, ni porque tampoco mirasen por los demás, sino solamente por lo suyo. Sin embargo, ya durante el año y pico que ella había sido directora del RCSMM, pudo comprobar en sus propias carnes cómo las embestidas que más duelen son aquellas que llegan, da igual que sea de frente o por la espalda, procedentes de tus propias filas, de tu propia gente, de aquellos a los que dedicas lo mejor de tu tiempo y desvelos.

A principios de junio de 1994, un día llegué a casa y vi que la luz del contestador automático conectado al teléfono fijo —los móviles, por aquel entonces, los veíamos solamente en las películas y en manos de altos gerifaltes de la política o la economía— tenía una luz que parpadeaba; conclusión: había un mensaje pendiente de ser escuchado. Inmediatamente lo hice identificando una voz amiga que me decía: «Fernando, soy Encarnita. Me gustaría hablar contigo. ¿Podrías venir mañana a verme sobre las 11,00 a la Inspección, en Isaac Peral? Si no puedes, llámame y buscamos otro momento, pero es urgente que hablemos». Inmediatamente, como diría mi madre, me dio un pálpito. ¡Y no bueno!

Al día siguiente, unos minutos antes de la hora indicada, ambos estábamos en su despacho. Sin mucho preámbulo, se puso a hablarme del conservatorio en el que en esos momentos yo daba clase, del Conservatorio de Palmípedo[7]. En aquellos tiempos se vivían momentos de tensión tremendos derivados, principalmente y al margen de por otros motivos (instalaciones, equipamiento, etc.), por haber nacido dicho centro a raíz del desdoblamiento del RCSMM en cuatro centros, siendo uno de ellos aquel[8]. Un nutrido grupo de profesores no aceptaba su reubicación administrativa convocando permanentes movilizaciones, asambleas, encierros, … sucediéndose y acrecentándose sin visos de solución, al menos a corto plazo.

A los 2 o 3 minutos de conversación, Encarnita, sin andarse por las ramas, fue directa al grano: «Fernando, necesito que me ayudes. El director provincial de Educación me ha pedido que solucione el problema y te necesito como director del conservatorio». El alma se me cayó al suelo; repentinamente vi cómo mis proyectos musicológicos se podían quedar aparcados de un plumazo. Tras dejarme digerir la propuesta, tras la noche previa, en la que creo que recé lo inimaginable para que mi intuición me fallase, siguió hablando. «Si aceptas, solamente sería para un curso escolar dado que tendría el carácter de nombramiento provisional».

Tras rogarle que buscase a otra persona —éramos por aquel entonces 80 o 90 los profesores que allí dábamos clase—, o que no cesasen al director que entonces asumía la dirección, vi que no podía resistirme más y le dije que aceptaría dado que era ella la que me lo pedía pues del Ministerio no me fiaba. De hecho, pocos años antes, concretamente en el invierno de 1990, yo mismo había rehusado el puesto de asesor de Enseñanzas Artísticas y eso que ante mí tenía la aparentemente ilusionante tarea de, junto con la persona propuesta como consejera, Elisa Mª. Roche, crear el plan de estudios que habría de generarse a partir de la inminente promulgación de la LOGSE[9]. Pero algo había en ese entorno administrativo que no me daba buena espina… ¡y el tiempo creo que me dio la razón!

Al día siguiente, en el despacho de Adolfo Navarro, entonces director provincial de Educación, cargo posteriormente equivalente al del actual Consejero de Educación, este se desvivía con nosotros sirviéndonos él mismo café, ofreciéndonos pastas con que acompañarlo y asegurándonos que su apoyo sería inquebrantable y definitivo. Tras conseguir que, en ese mismo momento, el director provincial me asegurase que quedarían sobreseídos los siete expedientes informativos o disciplinarios que se habían abierto días antes a otros tantos profesores, incluidos el director y la jefa de estudios, por un encierro no autorizado llevado a cabo en el centro que querían que yo dirigiese, poco más alcancé a lograr en los meses siguientes.

Lamentablemente, a Encarnita le pasó, como inspectora, tres cuartos de lo mismo pero ella pudo, un año después, anular su comisión de servicios y volver a sus clases en el Superior. Sin embargo, ante la inminente aprobación de la LOPEG[10], el Ministerio sacó una disposición legal según la cual se prorrogaban un año los nombramientos provisionales de directores realizados para el curso anterior, uno de los cuales era el mío. Casi me da algo, sobre todo al ver que en mi centro, los más díscolos, que no eran más que un pequeño puñado de profesores, lejos de entender que debíamos remar todos juntos en busca de un futuro prometedor, se dedicaban a bombardear cualquier medida adoptada, cualquier decisión, cualquier proyecto de futuro… ante la pasividad de la gran mayoría del profesorado que me daba su apoyo y la palmadita en la espalda cuando no les veían los que permanentemente me convertían en diana de sus fobias… y eso que lo único que yo hacía era pelear contra el propio Ministerio, y a favor del centro, obviamente.

Tal situación me hizo convertirme en un aprendiz de leguleyo en busca de vericuetos administrativos que me permitiesen salir urgentemente de aquella ratonera, hecho que conseguí, contra todo pronóstico, a principios del año 1996. El tiempo, al menos, hizo que algunas de las mejores personas, de entre esas de todo pelaje que se encontraban entre los aguerridos combatientes, se disculpasen por la actitud por ellos mantenida contra mí reconociendo que el paso del tiempo les demostró lo injustos que habían sido sus ataques hacia mí y mi equipo directivo. Otros de los defensores de aquella causa, que desde el principio se sabía que estaba abocada al mayor de los fracasos, jamás tuvieron tal deferencia. El tiempo les demostró, seguramente, que los únicos que perdieron fueron ellos al tirar por la borda la ilusión, ganas o energías consumidas en una batalla perdida antes de ser iniciada. Fue en esos casi 20 meses vividos al frente de ese conservatorio madrileño cuando entendí perfectamente lo que Encarnita había vivido, en su caso como directora del RCSMM, una década antes.

En la donación de su archivo a la BNE (2019). |

En la entrega de la medalla de Oro del RCSMM en 2014. |

Pocos meses después, a mediados de junio de 1996, el destino me llevó de regreso a mi ciudad, Cuenca, y a su conservatorio, aquel en el que me había formado. Yo era el primer antiguo alumno de dicho centro que regresaba para asumir tareas de dirección. El reto era ilusionante, atractivo, complejo —no entraré en detalles, al menos ahora y aquí—, y tuve claro que desde un primer momento debía marcar una impronta. Así, instauré el acto de inauguración del curso académico, ajeno a las tradicionales celebraciones que en torno a Santa Cecilia se hacen a finales de noviembre —¡esa era otra cuestión! ¿por qué solaparlas?— y, como punto de partida, desee instaurar la costumbre de que el eje central de dicho acto, al margen de que los políticos de turno tuvieran una ocasión más para dirigirse a gente de los entornos de la cultura, música y educación, fuese una lección inaugural.

Y ¿a quién podría yo invitar en aquella primera edición que reuniese más condiciones, fuese capaz de concitar la atención de manera menos incuestionable, fuese una referencia aquí, allá y más lejos todavía? Pues sí, en esa nueva —¡otra más!— fase de mi andadura profesional allí estuvo Encarnita, en la sala sinfónica del Teatro-Auditorio de la ciudad[11], compartiendo en voz alta algo de lo que ella y yo habíamos hablado, y creo que siempre coincidido al 99,99 %, en torno a las posibles utilidades que ya entonces[12] —¡mejor no traslademos la reflexión a los tiempos actuales, casi 3 décadas después!— tenía o podía tener un conservatorio.

Y más, y más… Podría seguir compartiendo vivencias profesionales, todas ellas cargadas de profunda humanidad por su parte, obviamente vinculadas a nuestras existencias, en general, pues hay perfiles profesionales en los que vida y trabajo, obligaciones y devociones, desvelos e ilusiones… van tan de la mano que a veces es imposible divisar la línea que separa un rol de otro.

Hablar con Encarnita, fuese física o telefónicamente —¡Whatsapp jamás lo usó, aunque sí fue una comedida aficionada a Facebook!—, implicaba que en los primeros segundos de la conversación siempre mostrase un interés muy especial por mis hijas, a las que nunca conoció físicamente, creo, pero por las que siempre me demostró una atención extrema. Ella era así.

En otoño de 2020, poco más de un año antes de su fallecimiento, el destino me llevó a pedir traslado nuevamente, en este caso como profesor de la RESAD (Real Escuela Superior de Arte Dramático) de Madrid. Nada más aterrizar allí, y sobre todo una vez que empecé a vislumbrar las singularidades de ese centro y sobre todo el magnetismo, por encima de otras cuestiones, que suele ejercer su alumnado, mis conversaciones con Encarnita encontraron un elemento nuevo de reflexión para ambos. ¿Cómo podían ser tan diferentes los vínculos que, en relación con lo que estudian, mantienen los futuros músicos y los actores? ¿Qué podía mejorarse en la formación de los músicos? ¿En qué medida la música en general atrae a los estudiantes de música? ¿Educación y espectáculos —musicales o escénicos— cohabitan de igual manera en los estudiantes de música y en los de teatro? ¿Cuántos, cuándo, dónde, por qué… ? Ufff!!! ¡Tantas cuestiones brotaron en tan poco tiempo! Y, sobre todo, qué apasionante era escuchar sus sabias valoraciones, acertadas impresiones, atrayentes conjeturas… en aquellos momentos tan especiales para mí y sobre aspectos de los que nunca antes habíamos charlado!

Con Encarnita, a lo largo de casi 4 décadas, descubrí el apasionante viaje que muy pocos son capaces de realizar a lo largo de sus vidas; un periplo que solamente llegan a experimentar aquellos que descubren la mágica coyuntura que conduce al óptimo prisma que permite que, desvelos y pasiones, convivan 60 segundos por minuto, 60 minutos cada hora, 24 horas al día… ¡365 días cada año! Quien no lo ha experimentado, no es capaz tan siquiera de imaginarlo denostando, eso sí, a aquellos que vivimos dicha experiencia permanentemente.

Profesora un día, referencia toda la vida, Encarnita fue un modelo a seguir que no provocó sino envidias, sanas las más… e inconfesables algunas poquitas. Qué mala y triste es la mediocridad.

De niño aprendí un lema —¡nostalgia implica superación!— que pronto se constituyó para mí en contraseña de vida. Cada vez que dicha enseña viene a mi mente, un poder embriagador me empuja a dar un paso más hacia el horizonte que frente a mí diviso pero que, por mucho que me esfuerzo, soy incapaz de alcanzar. Y buena parte de ese sendero que cada día recorro se lo debo a Encarnita, a sus enseñanzas, a su magisterio, a su ejemplo… a esa llamada que me sigue haciendo, desde la distancia que, en todos los órdenes, nos separa, a pesar de que sé que jamás llegaré a posar mis pies en ese reino que ella conquistó por méritos propios hace ya mucho tiempo.

¡Gracias, Encarnita!

[1] Se produce el artículo introductorio del libro colectivo —Cabañas Alamán, Fernando J. (editor): Encarnación López de Arenosa. La mirada infinita (Madrid 2023)— que, en homenaje a Encarnación López de Arenosa (1935-2021) ha publicado recientemente el RCSMM bajo la coordinación y edición de Fernando J. Cabañas.

[2] Tras haber sido, desde 1984, profesor y director de diversos conservatorios de música, así como docente de la UCLM, desde 2020 es profesor de Música de la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) de Madrid, al tiempo que desarrolla una relevante labor musicológica y pedagógica que se pone de manifiesto en el nutrido catálogo de publicaciones que posee y en la gran cantidad de cursos, conferencias, seminarios, etc. en los que participa como ponente. En 2017 gana una cátedra en Pedagogía, a la que renuncia por motivos personales.

[3] Cabañas Alamán, Fernando J. (2022). Antón García Abril. El aroma del silencio. Bolamar Ediciones Musicales.

[4] El nombre del título oficial de esta especialidad era, por aquel entonces, el de Profesor de Solfeo, Teoría de la Música, Transposición y Acompañamiento.

[5] Coloquialmente, siempre se ha aludido a “Ópera” para hacerlo a la etapa en la que el RCSMM estuvo ubicado en el Teatro Real de Madrid, en la plaza de Isabel II, en las inmediaciones de la estación de metro Ópera.

[6] Se trataba del regulado por el Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre, de Reglamentación general de los estudios de música.

[7] El posteriormente conocido como Conservatorio Profesional de Música Teresa Berganza, antes de tener nombre (dicha denominación se alcanzó en mi etapa final como director del mismo, desarrollada entre junio de 1994 y enero de 1996), fue conocido inicial y coloquialmente como Conservatorio de Palmípedo (incluso algunos lo llamaban Palmipedos), de Laguna, etc. por estar ubicado en la calle Palmípedo 3, cerca de la parada de metro Laguna de Madrid, en dicho barrio.

[8] Los otros tres fueron el propio RCSMM, el Conservatorio Profesional de Música Arturo Soria y el Conservatorio Profesional de Música Joaquín Turina, conocido por aquel entonces, y antes de adoptar ese nombre, como el Conservatorio de la calle Ceuta, de Cuatro Caminos, etc.

[9] Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

[10] Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes.

[11] Con posterioridad recibió el nombre de Teatro-Auditorio José Luis Perales.

[12] Tal acto tuvo lugar el 9 de octubre de 1996 y Encarnita tituló su lección inaugural así: El conservatorio de música, ¿qué es eso?

0034 968 75 24 85

0034 968 75 24 85 info@revistadiapason.com

info@revistadiapason.com